ZYNQ-7010 評価ボード

Zynq-7010 は Xilinx社 (いまはAMD社) が出している デュアルコアARM Cortex-A9とFPGAを統合したSoC です。簡単にいえば CPU と FPGA が同居しているので、それぞれの強みを生かした処理分担することができます。

今回の遊び道具は、DIGILENT社が出している Zynq-7010 評価ボードです。秋月で買えます。ZYBO Zynq-7010評価ボード Z7-10: 開発ツール・ボード 秋月電子通商-電子部品・ネット通販

私は3年ほど前に 2.5万円ほどで購入しました。

DIGILENT社のホームページからスペックを見ます。Zybo Z7 – Digilent Reference

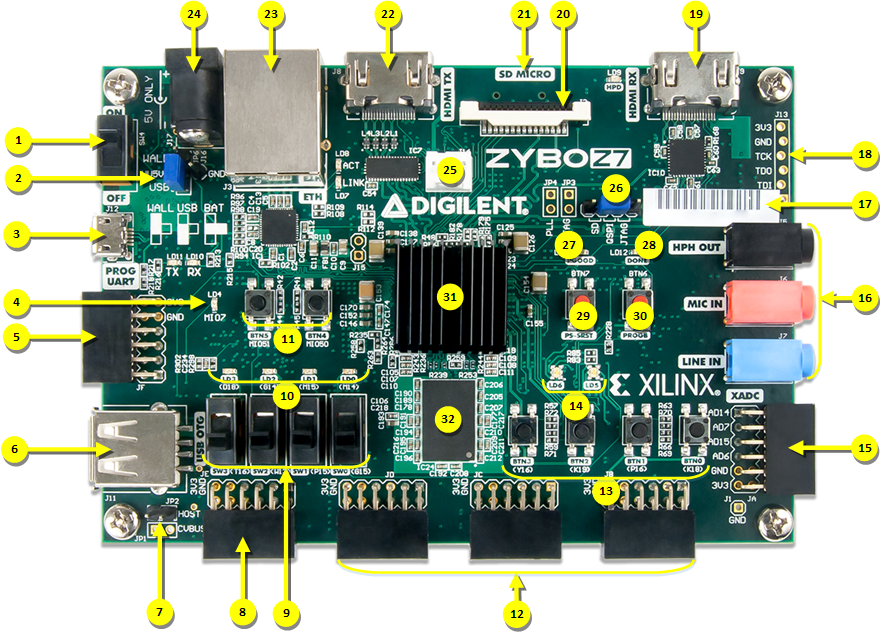

以下HPからの引用になります。

| Callout | Description | Callout | Description | Callout | Description |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | Power Switch | 12 | High-speed Pmod ports * | 23 | Ethernet port |

| 2 | Power select jumper | 13 | User buttons | 24 | External power supply connector |

| 3 | USB JTAG/UART port | 14 | User RGB LEDs * | 25 | Fan connector (5V, three-wire) * |

| 4 | MIO User LED | 15 | XADC Pmod port | 26 | Programming mode select jumper |

| 5 | MIO Pmod port | 16 | Audio codec ports | 27 | Power supply good LED |

| 6 | USB 2.0 Host/OTG port | 17 | Unique MAC address label | 28 | FPGA programming done LED |

| 7 | USB Host power enable jumper | 18 | External JTAG port | 29 | Processor reset button |

| 8 | Standard Pmod port | 19 | HDMI input port | 30 | FPGA clear configuration button |

| 9 | User switches | 20 | Pcam MIPI CSI-2 port | 31 | Zynq-7000 |

| 10 | User LEDs | 21 | microSD connector (other side) | 32 | DDR3L Memory |

| 11 | MIO User buttons | 22 | HDMI output port | * denotes difference between Z7-10 and Z7-20 | |

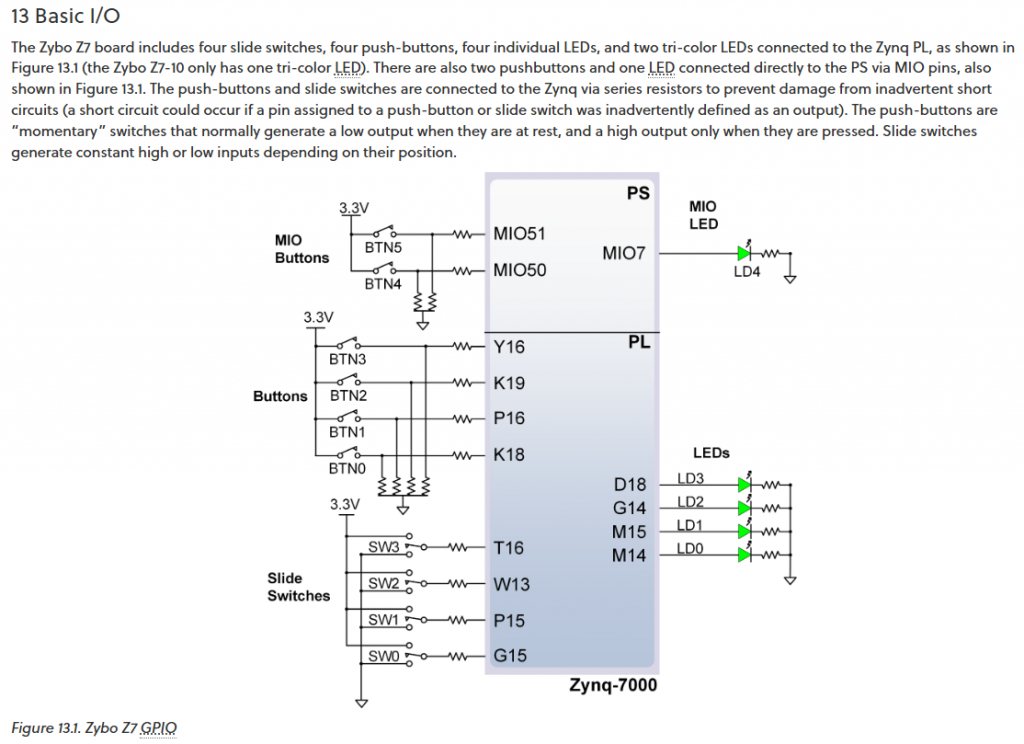

インターフェースまわり、

- 6個のpushボタン (内、2個はCPU接続): #13のボタン4つがFPGAでは利用

- 4個のスライドスイッチ: #9

- 5個のLED (内、1個はCPU接続): #10の4個をFPGAでは使用

あたりを使って、FPGA界の"Hello World" 、LEDチカチカをやってみます。

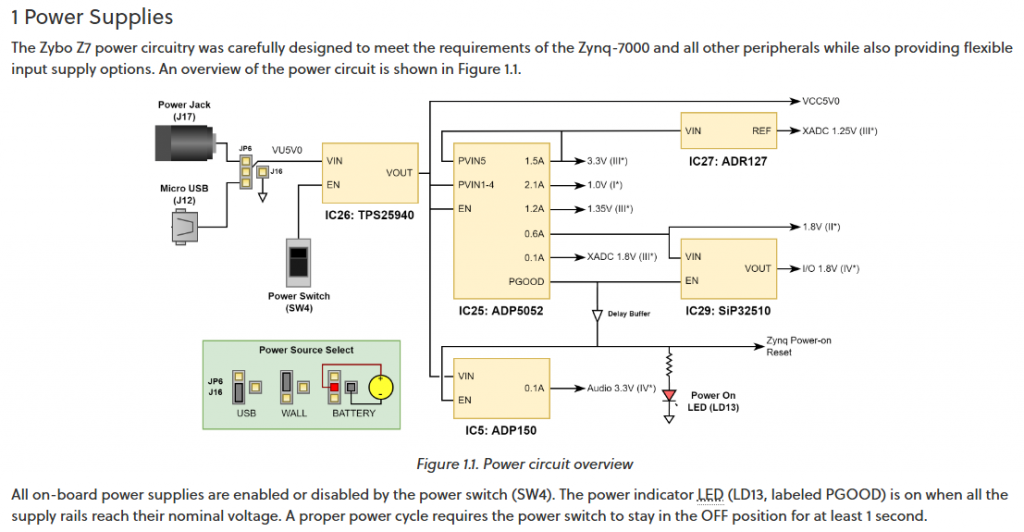

まず Zynq-7010 評価ボードに入力する電源について、こちらも メーカーホームページの reference-manual に記載がありました。

図解で分かりやすく説明されています。さらにその下の部分に、

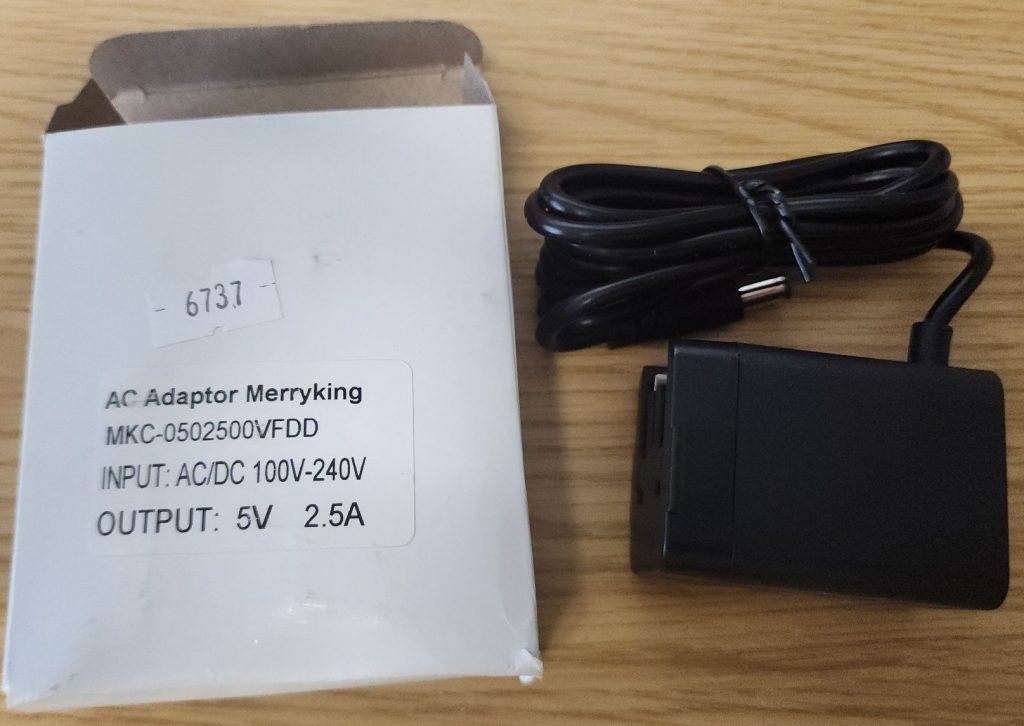

2.1 mm のジャック (4.5V – 5.5V 2.5A以上) からの電源供給がおすすめとありますので、それも準備しました。中国 Merryking社製の電源で約1000円ほどでした。

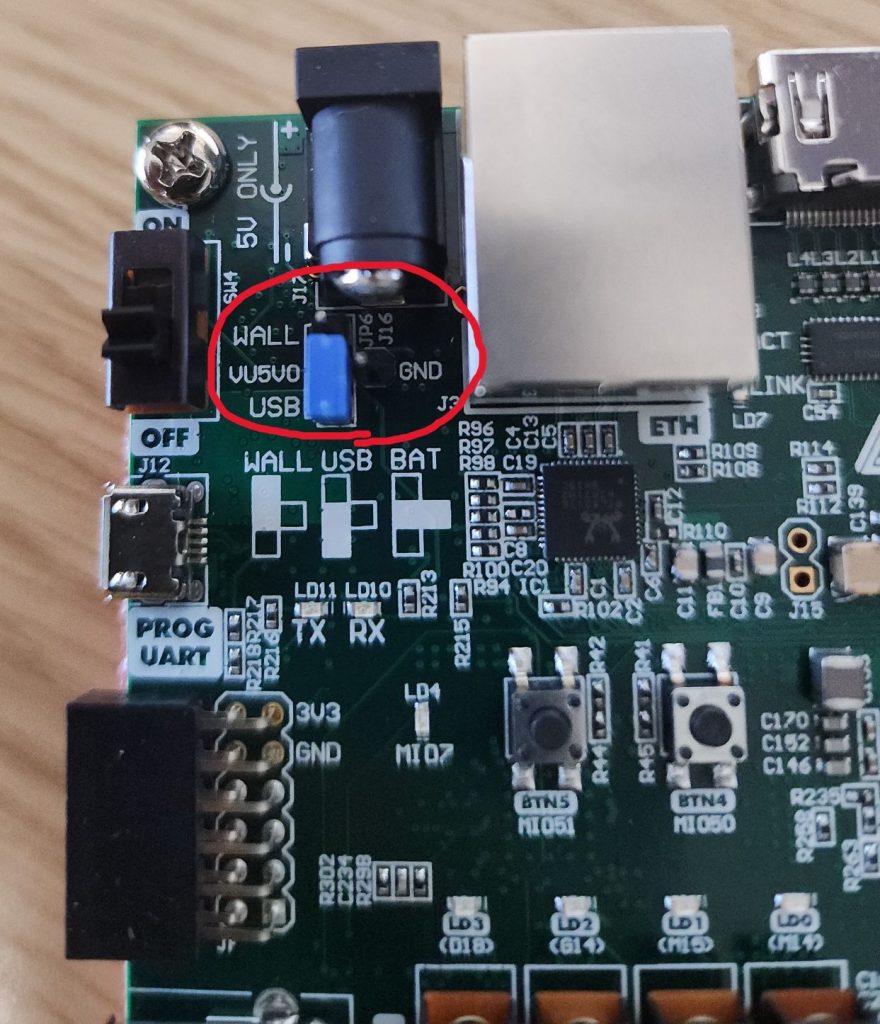

電源を入れる前に、JP6のジャンパーピンがUSB側になっていましたので、ジャック側にさしなおします。

説明図にあるように、本体電源スイッチをONにすると、ADP5052 (ステップダウンレギュレータ) を通って降圧・分配された電気が各チップに行くようです。ユーザーからわかる目線でいえば、LD13が点灯するということになります。実際に確認してみましょう。

右側の赤いLEDがLD13ですので問題なさそうです。LD6がカラフルでビカビカひかっていますが不明です。左下でLD0~LD3が順番に点灯していますが、動作確認用で書き込まれたFPGA初期ファームによるものでしょう。

電源の確認はすみましたので、実際にファームを書いて “Hello World!" してみようと思います。

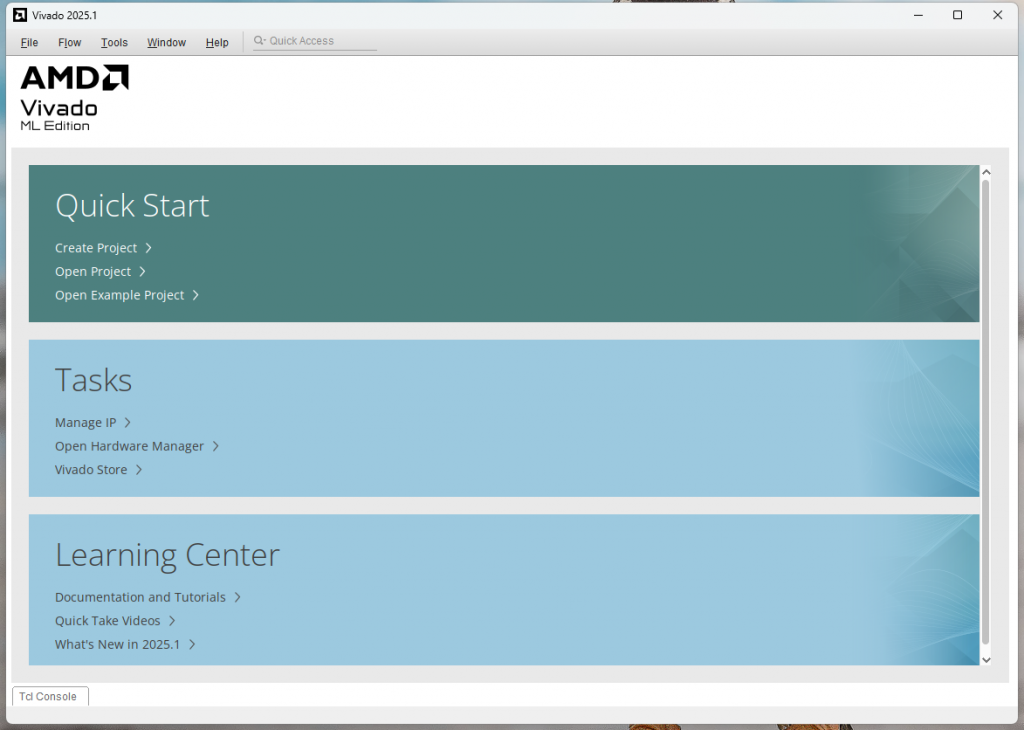

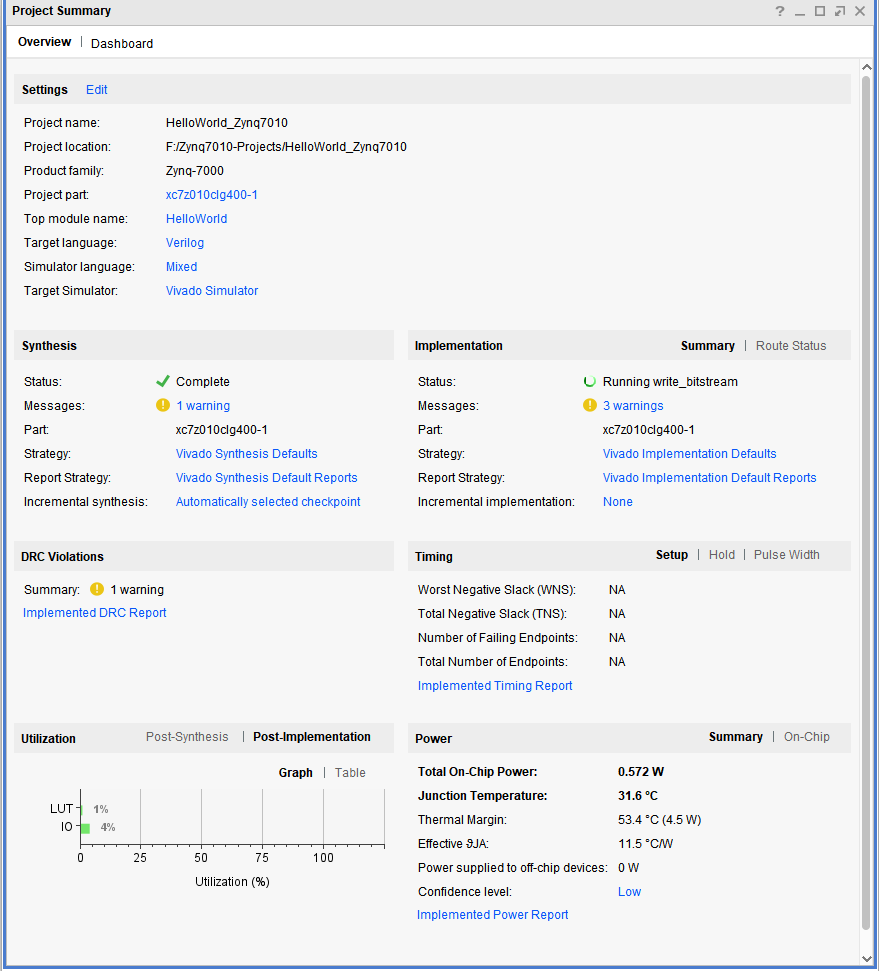

Vivadoの起動とプロジェクトの作成をします。

- Vivadoを起動して、Quick Sart の Create Project をおします。

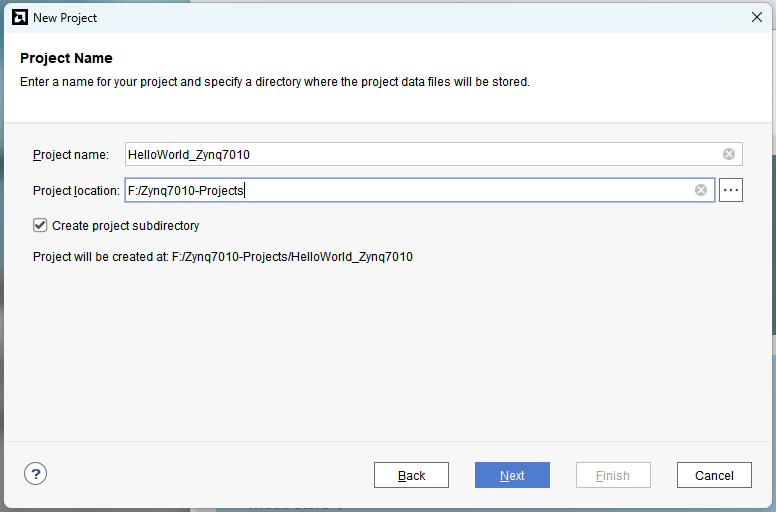

- 適当にプロジェクト名と保存先を指定します。

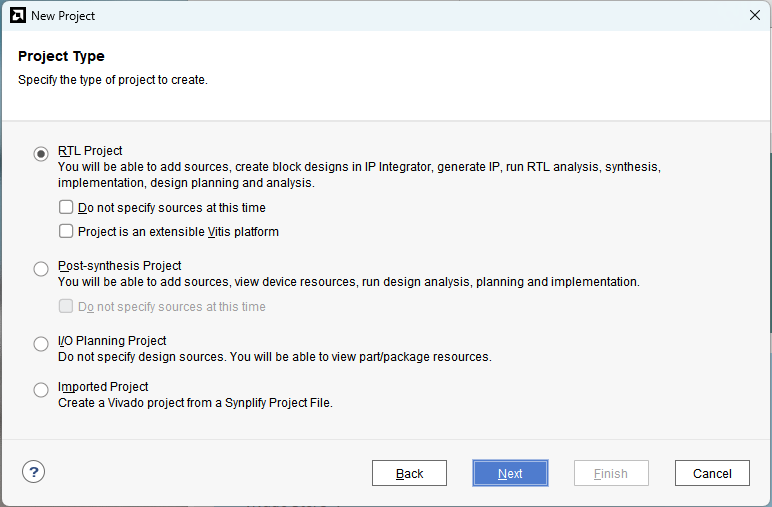

- RTL Project にチェックが入っていることを確認して Next を押します。

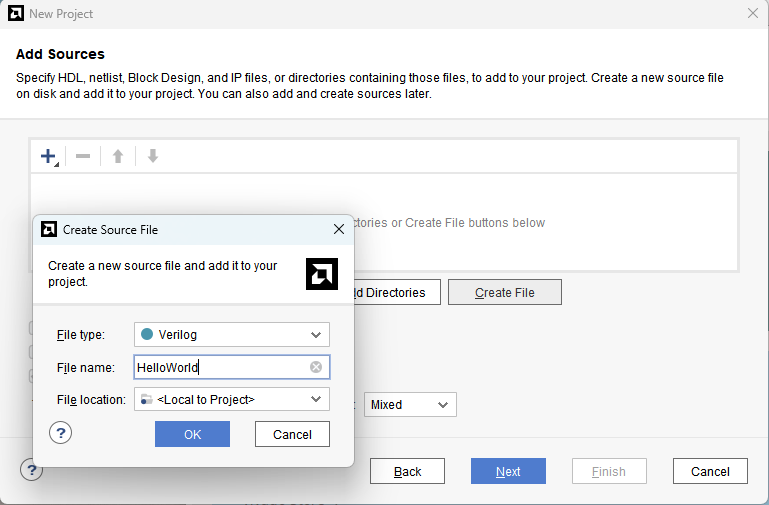

- Create File を押してソースコードを新規に追加します。ファイル名を適当に決めます。

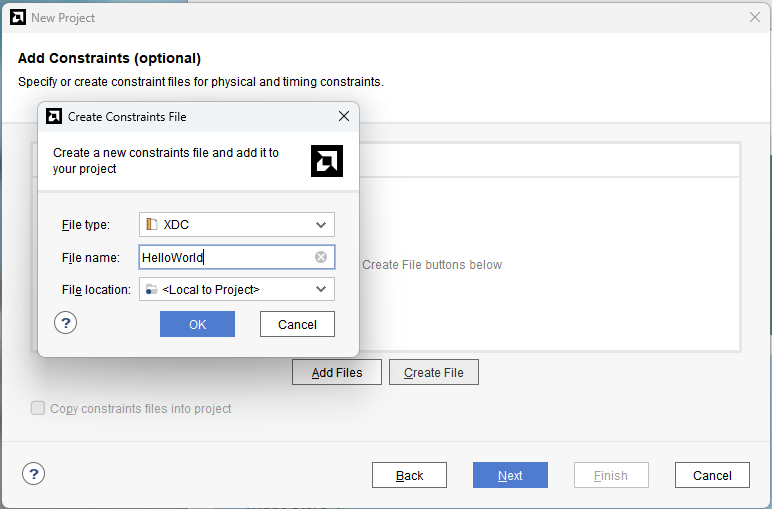

- 制約ファイルも同様に新規作成します。

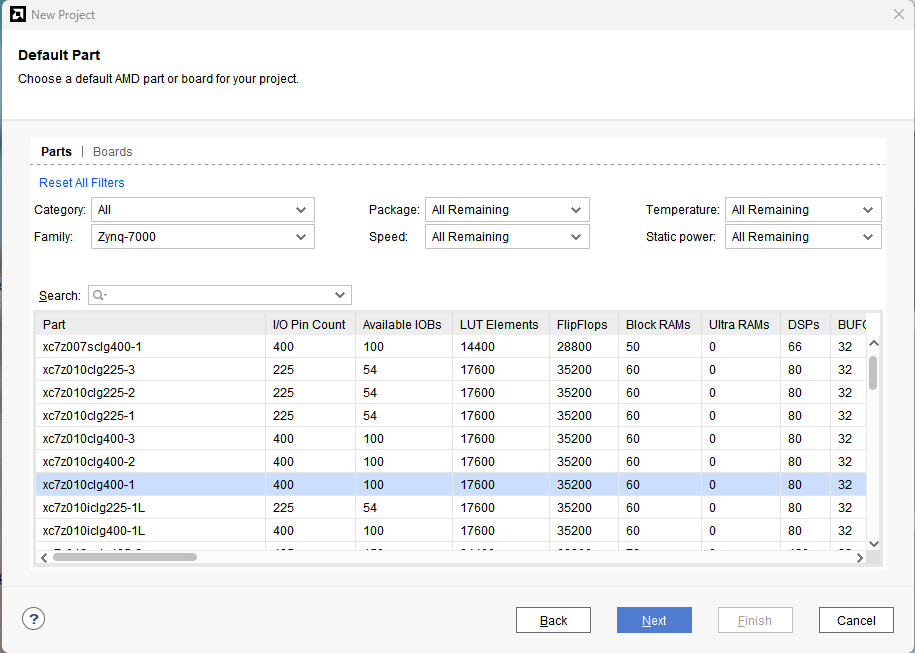

- FPGAを指定します。”Zynq XC7Z010-1CLG400C” っぽいものを探して選びます。

これでプロジェクトの初期設定は完了ですので Finish で閉じます。

次にソースコードの作成をしていきます。先のウィザードで指定したようにVerilogで書いていきます。

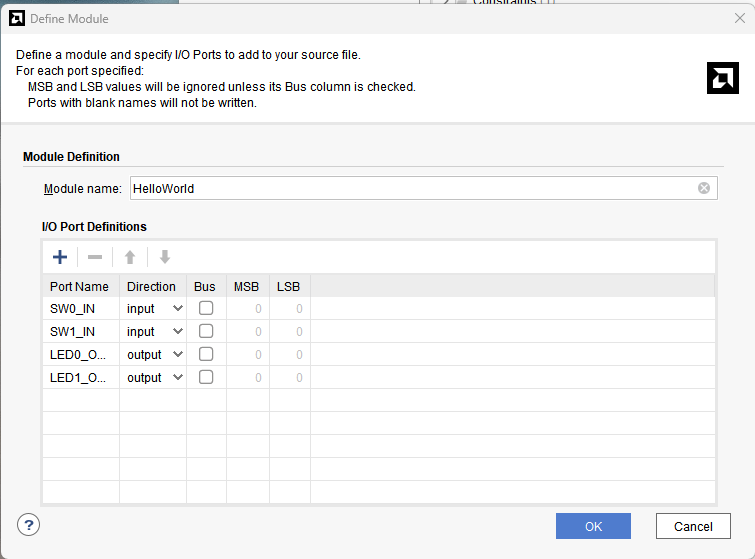

- 2個のスイッチと2個のLEDを使って遊びたいと思います。ポート名として、"SW0_IN", “SW1_IN", “LED0_OUT", “LED1_OUT" を登録します。1ビットだけなのでバスにチェックは不要です。

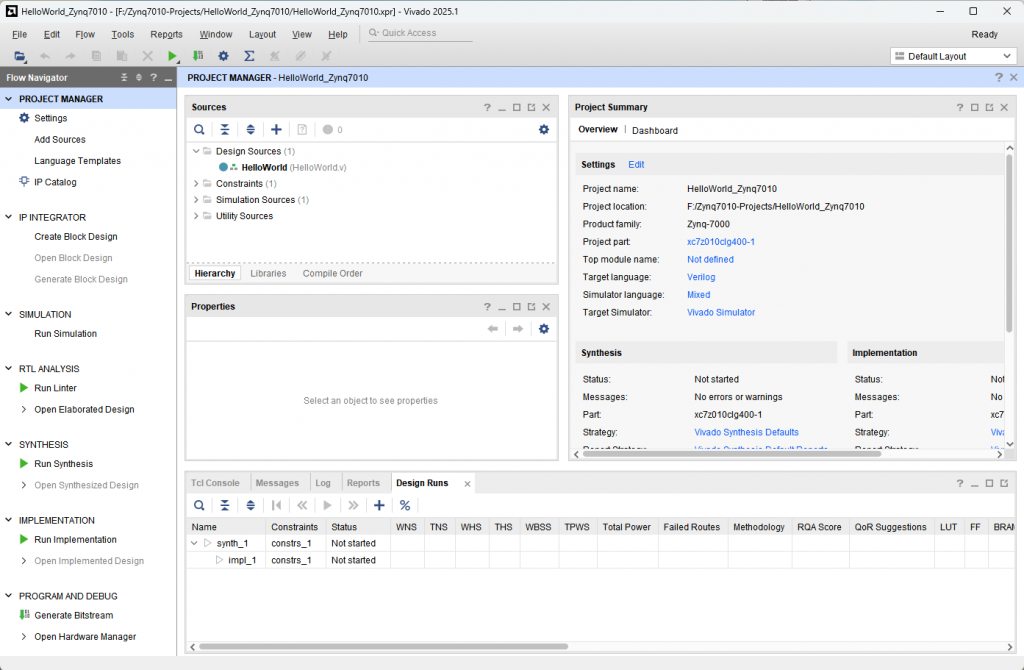

- プロジェクトウィンドウが表示されました。ISE以来なので懐かしい。

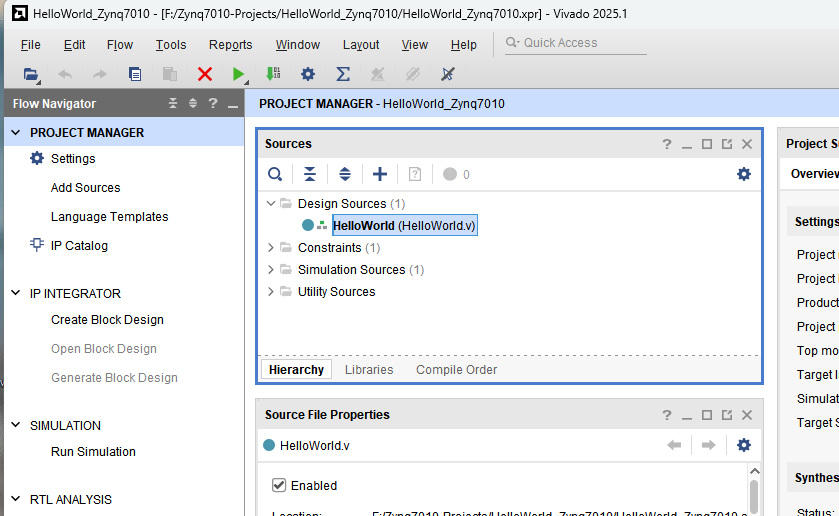

- HelloWorld.v をダブルクリックで開いて中身を編集していきます。

- 今回のソースコードは以下です。LED0_OUT は単に SW0_IN とSW1_IN の AND演算に応じて、LED1_OUTは SW0_IN と SW1_IN の OR演算に応じて、点灯するように記載したいと思います。

module HelloWorld(

input wire SW0_IN,

input wire SW1_IN,

output wire LED0_OUT,

output wire LED1_OUT

);

assign LED0_OUT = SW0_IN & SW1_IN;

assign LED1_OUT = SW0_IN | SW1_IN;

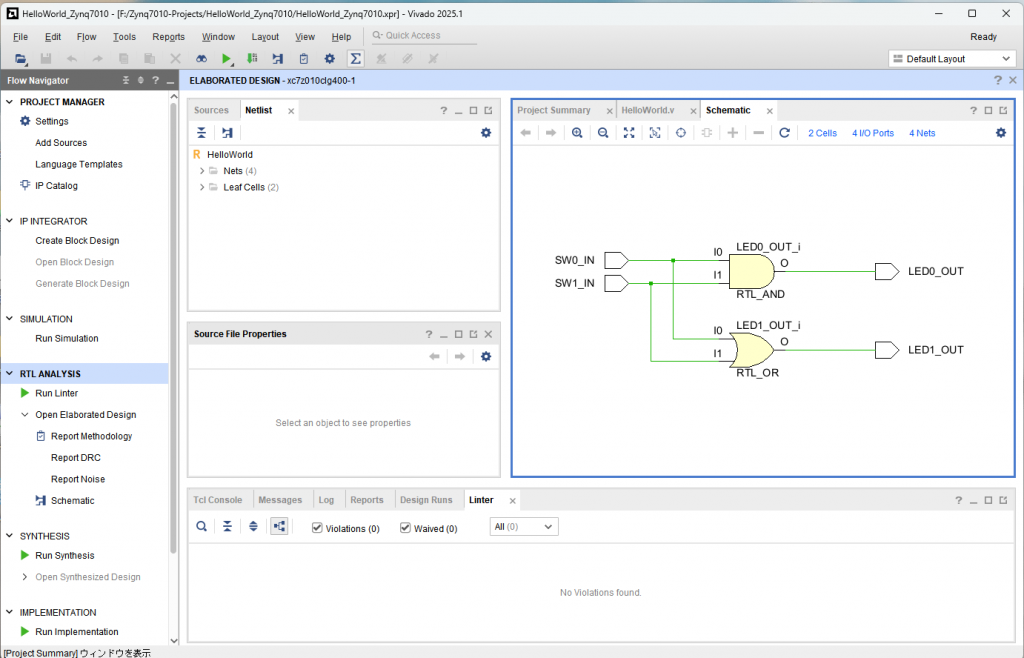

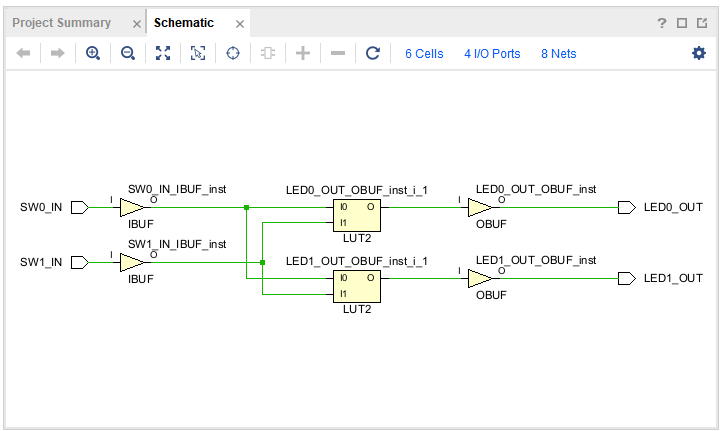

endmodule- (必要ならば) RTL analysisを実行し、Schematic を確認することもできます。Run Linter を押します。期待通りにAND と OR になっていますね。

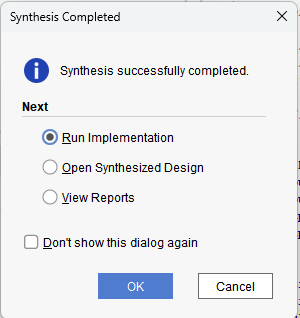

- 論理合成を行います。Run Synthesis を押します。計算が終わると完了表示が出ます。

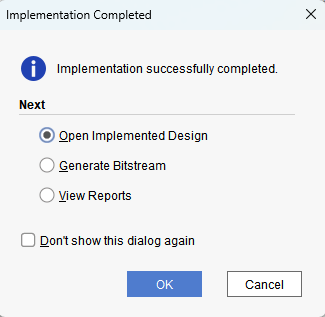

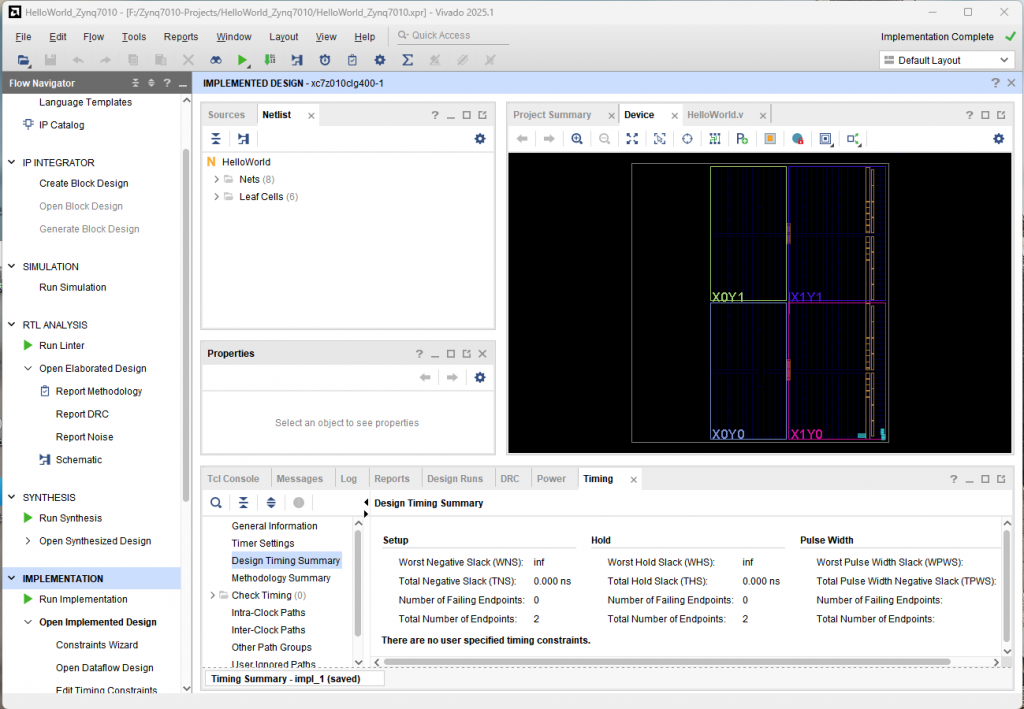

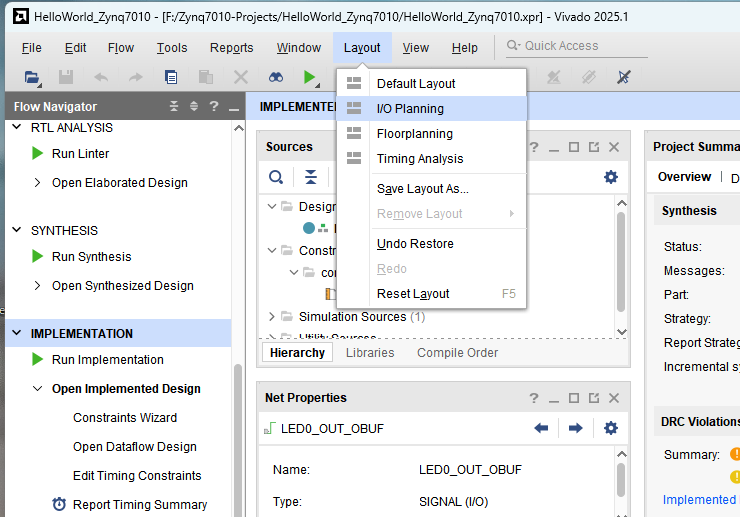

- Run Implementation を押しましょう。これも完了するとウィンドウがでます。Open Implemented Designを選択してプロジェクト画面に戻ります。

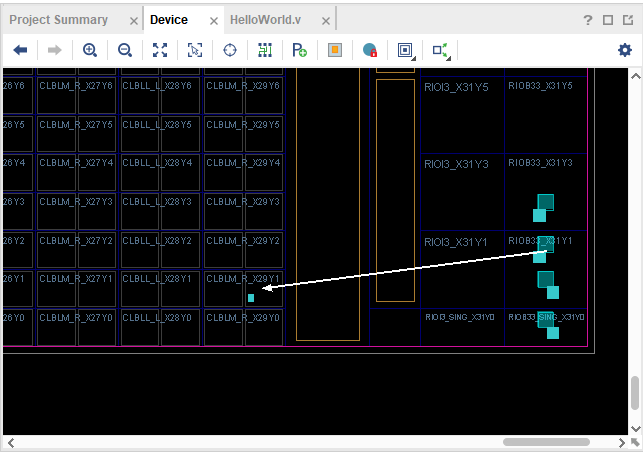

- 小さいのでよくわからないと思いますので拡大してみます。図でいう右下の部分を使って実装されたことがわかります。また、実装の観点での Schematic も表示することができます。

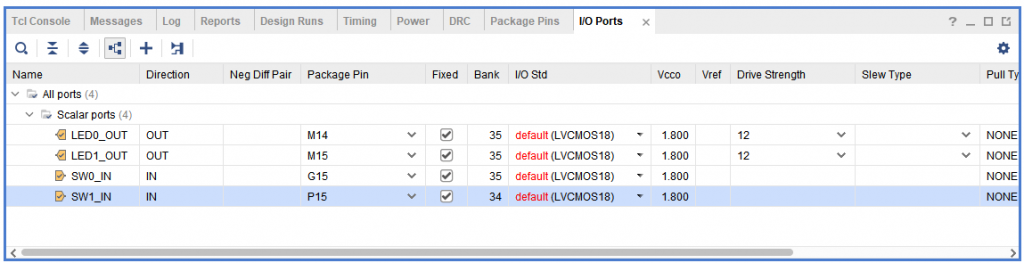

- メニュー > Layout > I/O Planning を選びます。reference manual より、スライドスイッチ SW0 とつなぐには “G15" ピン、スライドスイッチSW1 とつなぐには"P15″、LED0 は “M14″、LED1は “M15" と接続する必要があります。信号種類は LVCMOS18 でよいと思います。

- もういちど Run Synthesis, Run implementation をやりなおします。エラーがないことを確認します。

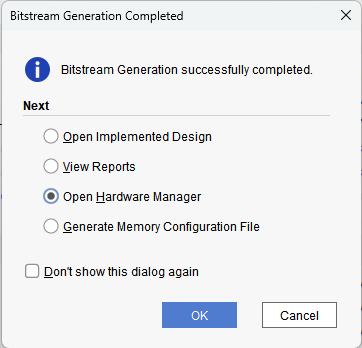

- ここまで来たら、FPGAに流すためのビットストリームファイルを生成します。Generate Bitstreamを押します。Open Hardware Manager を押して FPGAに流してみましょう。

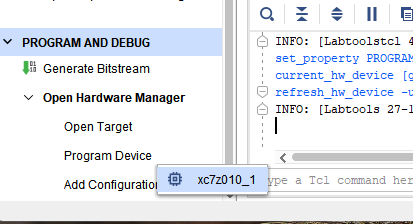

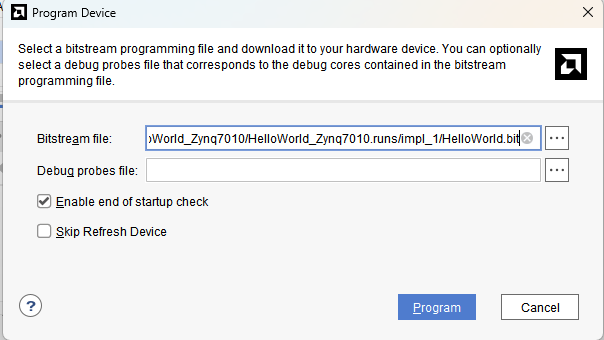

パソコンと MicroUSB で接続して、FPGAの電源をいれます。そしてパソコン側では Open Target > Auto Connect を押して認識できるようにします。接続できると Program Device が選択できるようになるので、対象のFPGAを選びます。

そして “Program" ボタンで書き込みを開始しましょう。

無事に期待通りの動作 (LD0 はスイッチのAND, LD1はスイッチのOR) が確認できました!

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません